寒河江と大江氏

更新日:2022年12月28日

令和4年に放送された大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に、本市ゆかりの大江広元が登場しました。ドラマにあわせて、本市と大江広元やその子孫とのかかわりを知っていただけるよう、令和2年から市報に「寒河江と大江氏」と題して不定期に歴史のエピソードを掲載してきました。

ここでは、「寒河江と大江氏」など、市報に掲載した大江氏関連の記事を一部編集し、まとめています。

市庁舎に刻まれた家紋

岡本太郎「生誕」と大江氏の家紋

黒川紀章氏が設計した市役所庁舎。皆さんも一度は入ったことがあるでしょう。2階に入ると、岡本太郎氏のオブジェ「生誕」が目を引きます。その先に、ある家紋が目に入ってきます。これは、大江氏の「一文字三ツ星」紋です。

大江氏は鎌倉から戦国時代にかけて、現在の寒河江市や西村山郡を治めた一族でした。最初に治めた大江広元は、鎌倉幕府を開いた源頼朝に仕え、幕府の基礎を固めた人物としても知られます。また、四男・

今後、寒河江の礎を築いた大江氏の事績などについて紹介していきます。

(令和2年8月5日号 第1752号)

大江広元

今月から、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放送が始まりました。ドラマには大江広元が登場します。広元は、約400年間寒河江を治めた大江氏の最初の人物で、鎌倉幕府においても重要人物でした。

ここでは、この本市ゆかりの大江広元の事績を追っていきます。

大江広元は、康治2年(1143年)もしくは久安4年(1148年)京に生まれました。大江家は菅原家と並ぶ学問の一族でした。

成長して朝廷に仕えていた広元ですが、元暦元年(1184年)頃、源頼朝の要請により鎌倉に移り、公文所(のち政所)の初代別当(長官のこと)となります。幕府の文書作成や財政を担う部局です。

文治元年(1185年)、源頼朝は全国に守護と地頭を設置します。守護は国ごとに置かれた軍事・警察の権限を握る機関、地頭は荘園ごとに置かれた役職です。この設置を進言したのが、広元でした。

これまで鎌倉幕府が開かれた年は、頼朝が征夷大将軍に任命された建久3年 (1192年)とされてきました。しかし、現在では文治元年が最有力説となっています。守護・地頭の設置により、鎌倉幕府が実質的に成立したためです。

承久3年(1221年)、後鳥羽上皇が幕府を討つために起こした承久の乱では、上皇軍が鎌倉に攻め入ろうとします。幕府軍も鎌倉で迎え撃とうという意見が大方を占めていました。しかし、広元は京に進軍して戦うことを強く主張。幕府軍の勝利に結び付き、幕府が公家政権の主導権も握ることになります。

このように、広元は鎌倉時代初期に幕府の重要な地位にあり、その言動は幕府の方向性を決定づけるものでした。そのため、鎌倉幕府の基礎作りに貢献した人物と評価されます。そして、その子孫が長く寒河江を治めたのでした。

(令和4年1月5日・20日合併号 第1784号)

(令和2年10月5日号の第1756号と12月5日号の第1760号を再編集して掲載)

官軍が尋ねた大江氏の家紋

大江氏の家紋「一文字三ツ星」

『慈恩寺最上院日記下』の発刊と慈恩寺テラス開館を記念し、同書に載る戊辰戦争と大江氏の話に触れます。

慶応4年(1868年)

その際、最上院にある大江氏の家紋「一文字三ツ星」が気になり、家紋のことを問います。最上院側は「寒河江城主大江氏と親族関係にあったため、その時から用いていると伝わる」と答えました。官軍が書類の有無を問い、最上院が言い伝えのみと答えたところ、官軍は再度書類の有無を質問しました。官軍の侍は、長州藩主と同じ家紋に強い関心を持ったのでした。

日記には、戦時の緊迫した様子が書かれています。解説もありますので、ぜひお読みください。

(令和3年5月5日・20日合併号 第1769号)

令和3年5月5日・20日合併号「長州藩士が尋ねた大江氏の家紋」

全岩和尚と澄江寺

大江知広同夫人の墓

9代当主・

澄江寺境内には知広とその夫人の墓があり、市の文化財に指定されています。全岩和尚の

(令和3年10月5日号 第1778号)

刀工・月山

室町時代の寒河江に、月山という刀工がいました。鬼王丸という刀鍛冶が、鎌倉時代に今の岩手県一関市からやって来て刀を作ったのが始まりといいます。その子孫が「月山」と名乗り、刀を作りました。室町時代の刀が多く伝わっており、「寒河江住」「谷地住」と刻まれているように、寒河江近隣に住んでいたのでした。刀の特徴ある刃紋は「

また、月山の作品は工芸品も多くあります。慈恩寺本堂にある釣灯籠や鋳鉄

(令和3年12月5日号 第1782号)

頼朝が挙兵した頃の寒河江

慈恩寺テラスの慈恩寺一切経解説

源頼朝が伊豆で挙兵してから、壇ノ浦の戦いで平氏を倒した後、平泉の奥州藤原氏を倒すまでを治承・寿永の内乱といいます。中でも壇ノ浦の戦いまでは、源平合戦として有名です。

挙兵した頼朝は、石橋山の戦い(今の神奈川県小田原市)で大敗し、安房(今の千葉県南部)に渡り、房総半島を北上しながら勢力を拡大し、富士川の戦い(今の静岡県富士市)で平氏との戦いに臨みます。石橋山の戦いから富士川の戦いまでいずれも治承4年(1180年)に起こった出来事です。

この頃、大江広元は京にいたとみられます。鎌倉幕府

治承4年から2年後、養和2年(1182年)の記録があります。宮城県名取市の

写経活動には、書写、校正などに多くの人を要しますが、この紙や墨はどこで調達されたのでしょうか。養和2年から50年程前にも写経が行われました。その時は

養和2年は、のちに鎌倉幕府2代将軍となる源頼家が生まれた年です。この年、慈恩寺は確かに存在し、その僧侶が写経活動をしていたのでした。

(令和4年3月5日号 第1787号)

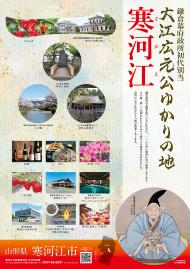

大江広元の肖像画

大江広元公ゆかりの地寒河江ポスター

市は、本市が大江広元ゆかりの地であることを発信するポスターを作成しました。掲載する広元の肖像画は、山口県防府市の毛利博物館が所蔵しています。広元とどうつながるのでしょうか?

広元には多くの子供がいました。寒河江につながる長男の

季光の子孫は

(令和4年5月5日・20日合併号 第1791号)

後白河法皇と源頼朝の影響

現在の慈恩寺熊野神社

慈恩寺は、寺伝によれば大江広元と同時代の他の権力者からも影響を受けています。慈恩寺の熊野神社は、保元元年(1156年)、後白河法皇の命令によって建てられたと伝わります。後白河法皇は、住まいである御所の近くに熊野神社を建てるほど熊野信仰が強い人物でした。

高野山の僧・

寺院にこのような大きな変革をもたらすには、権力者の意向があったからと考えられます。そのため、慈恩寺は権力者の宗教政策を反映していた寺と考えられています。

(令和4年7月5日号 第1794号)

大江氏の時代とその前後

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が12月で最終回を迎えます。本市にゆかりのある大江広元がドラマでどう描かれるか、最後まで目が離せません。

来年の大河ドラマには白岩城主・酒井

寒河江という地名の初出から今後の大河ドラマをふまえて、大江氏が寒河江を治めた時代の後まで、寒河江の歴史をみていきます。

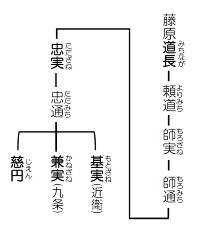

貴族の日記に載る「寒河江」 平安時代

藤原摂関家系図

現在確認できるもので寒河江という地名が載る最も古い記録は、天仁2年(1109年)の日記です。京の貴族・藤原忠実が書いた『

忠実は藤原道長の孫の孫にあたる藤原摂関家の一族で、自身も摂政・関白を務めました。また、忠実の孫には

広元の長男・親広の新史料 鎌倉から戦国時代

大江広元の長男・

親広はその後、寒河江荘に逃れて吉川(現・西川町)に隠れ住み、仁治2年(1241年)に亡くなったとされますが、近年、安貞元年(1227年)6月15日に尾張国(現・愛知県)で亡くなった、という史料が見つかっています。

親広から数えて5代目にあたる

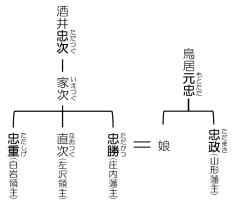

大江氏滅亡後の寒河江 江戸時代

鳥居家・酒井家系図

寒河江大江氏18代当主の

元和8年(1622年)、最上氏は領地を没収されます。最上氏の治めていた地域は、新たな領主によって治められることとなります。

寒河江は幕府の領地になり、山形城主の鳥居忠政が幕府に代わって治めました。鳥居忠政の父・元忠は、徳川家康が幼少の頃から家康に従っていた人物です。

白岩は酒井忠重が治めました。忠重は、庄内藩(現・鶴岡市ほか)に領地を与えられた酒井忠勝の弟です。忠勝と忠重の祖父は、家康の叔父で徳川四天王の一人でもある酒井忠次です。

寒河江と白岩が新たな領主になった後、寒河江城は鳥居忠政により元和9年から翌年にかけて取り壊されました。白岩の酒井忠重は領内で一揆が起こり、寛永15年(1636年)白岩領主の地位を取り上げられました。この後、白岩領は幕府領となり、現在の寒河江市域は幕末までほぼ幕府領として存続しました。

おわりに

大江広元以来寒河江を治めた大江氏は、城の構築や用水堰の整備、寺社の保護など数々の功績を残し、本市の基礎を築いたと評価されます。「鎌倉殿の13人」の放送は終わりますが、今後も大河ドラマに登場する人物を通して、大江氏や本市の歴史に関心を持ってみてはいかがでしょうか。

(令和4年12月5日号 第1804号)

関連する市報特集記事

大江氏と寒河江~2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」登場人物・大江広元~(令和3年3月5日号)

お問い合わせ

生涯学習係

電話:0237-86-5111 ファックス:0237-86-2201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール

アドレスから

返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの

メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。